「オマツリしたくない!」船釣り初心者でも今すぐ実践できて効果的な回避策2選

こんな人のための記事です

オマツリ

船釣りをしている人なら誰でも経験したことがある、苦い苦いあの瞬間”オマツリ”

”オマツリ”とは、釣りの最中、自分の仕掛けと他の乗船者との仕掛け同士が絡むことを指す釣り用語です

オマツリは、自分だけの問題じゃないので、

- オマツリした相手が仲間や友人、知り合いなら、まだ笑いながら済ませられる

- 他人だった場合は申し訳なさと情けなさがあり、気まずい雰囲気になってしまう

- 釣れてる時(時合い等)は、相手が誰であっても、やりきれない気持ちになる

それに、オマツリして糸絡みをほどいている時間は、当然釣りを中断せざるを得ないので、魚は釣れません

特に周りが釣れ始めている時にオマツリは絶対にしたくありませんよね

20年以上船釣りを楽しんできているブログ主も過去散々オマツリを経験してきているし、嫌な思い出しかありません

ですので今回は、今までの経験から学んだ”オマツリ”を回避する方法を解説していきます

オマツリする原因は、実は思ったよりも多くあるのですが、いきなり全てを実践するのは無理だと思うので、

「まずはこれを試してみて!」っていう感じで、船釣り初心者でも今すぐに実践できて効果的な方法を2つ、詳しく紹介します!

この記事を読めば、今までのオマツリの原因がわかるし、これからの回数を圧倒的に少なくすることができるはずです!

では早速、その2つの方法とは、こちら↓

①オモリは船指定の重さ(周りと合わせる)

②仕掛けを底に付けない(付けすぎない)

まずはオマツリになる数々の原因を解説してから、順番に説明していきます

この記事に書かれていることは、ブログ主の経験や個人的考えに基づいています。必ずしも完全にオマツリを防ぐことを約束しているものではありませんので、何卒ご承知おきください。

オマツリになる原因はたくさんある(対策もある)

1. ラインの太さと種類を統一する

船上では、ラインの太さや種類が異なると、流れや潮の影響でラインが不規則に動き、他の人と絡まりやすくなります。PEラインを使用する場合、他の釣り人とラインの号数や素材が極端に異ならないようにすることがポイントです。

2. 仕掛けの投入のタイミングを合わせる

同じタイミングで仕掛けを投入することで、ラインが同じ方向に流れやすくなり、オマツリのリスクを減らせます。船長の合図や周りの人の動きをよく見て、投げ入れるタイミングを揃えるようにしましょう。

3. タナを揃える

タナ(仕掛けを投入する水深)を周囲と揃えることも重要です。タナがバラバラだと、異なる深さにあるラインが動く際に絡まりやすくなります。船長の指示や魚群探知機の情報を元に、適切なタナを合わせてください。

4. 周りの釣り人とコミュニケーションを取る

オマツリを防ぐためには、他の釣り人とのコミュニケーションが欠かせません。自分が仕掛けを投入する際や巻き上げる際には、周囲に声をかけてタイミングを知らせることが有効です。また、お互いに”オマツリ”しそうな状況に気づいたら、早めに対処できます。

5. ライン(糸)の流れを読む

船の流れや潮の動きを把握して、自分のラインがどう流れるかを予測することも大事です。特に、潮の流れが速い場合や風が強い日は、ラインが予想外の方向に動くことが多いので、仕掛けを投入する方向やタイミングを工夫します。

6. 魚がかかった場合は、巻き上げ速度を意識し調整する

自分の仕掛けに魚がかかって巻き上げる際、あまりにもゆっくり魚とやり取りをしていると周囲のラインと絡まりやすいです。仕掛けやラインといったタックルに負荷がかかりすぎない程度に、極力、早めの取り込みを意識しましょう

逆に他の人、特に隣の人など近い場所にいる人が魚が掛かった場合も、注意が必要です

特に青物系(イナダ、ワラサ、ヒラマサ、サバ等)やサメといった、縦横無尽にひっぱり回すような魚が掛かった場合は、自分の仕掛けはなるべく引き上げてしまったほうが良いです

7. 仕掛けの長さに注意する

狙いの魚種にもよるのですが、長すぎる仕掛けは周りの人の仕掛けに絡みやすくなります。特に船上では、狭いスペースで複数の人が釣りをしているため、仕掛けの長さは適切に調整することが大切です

8. 船の流れている方向や釣座を確認する

船の進行方向や流れに応じて、どの位置に立つかもオマツリ防止に役立ちます。船尾や船首、流れに対してラインがどう動くかを予測して、自分の立ち位置を決めるとオマツリのリスクを減らせます。

9. トラブル時の対応を迅速に行う

オマツリを起こしてしまった場合は、焦らずにラインを張らずに緩めて、他の人と協力してほどくことが大切です。無理に引っ張るとラインが切れたり、さらに絡まることがあります。

自分でほどくのが無理そうなら、船長や仲乗りさんに言いましょう

※断られたり嫌な顔をされたら、今後、その船を利用するかを考えるべきだと思います

でも、いきなり全部は無理だから…

考えられるオマツリの原因と対策を紹介してきましたが、

こんな声が聞こえてきそうですけど、安心してください

「全部試さなくても、ある程度オマツリを回避することはできます」

まず実践してほしいことは2つです

その2つの方法なら、初心者でもすぐに実践できて、オマツリ回避に即効性があると確信しています

まず試してほしい方法は2つ

その2つの方法とはこちら↓

①オモリは船指定の重さ(周りと合わせる)

②仕掛けを底に付けない(付けすぎない)

です

この2つを実践するだけで、特に自分が原因のオマツリは、大幅に減ると思います

順番に解説していきます

①オモリを船指定の重さにする(周りと合わせる)

まず原則ですが、その船が指定しているオモリの重さがあれば必ず守ることです

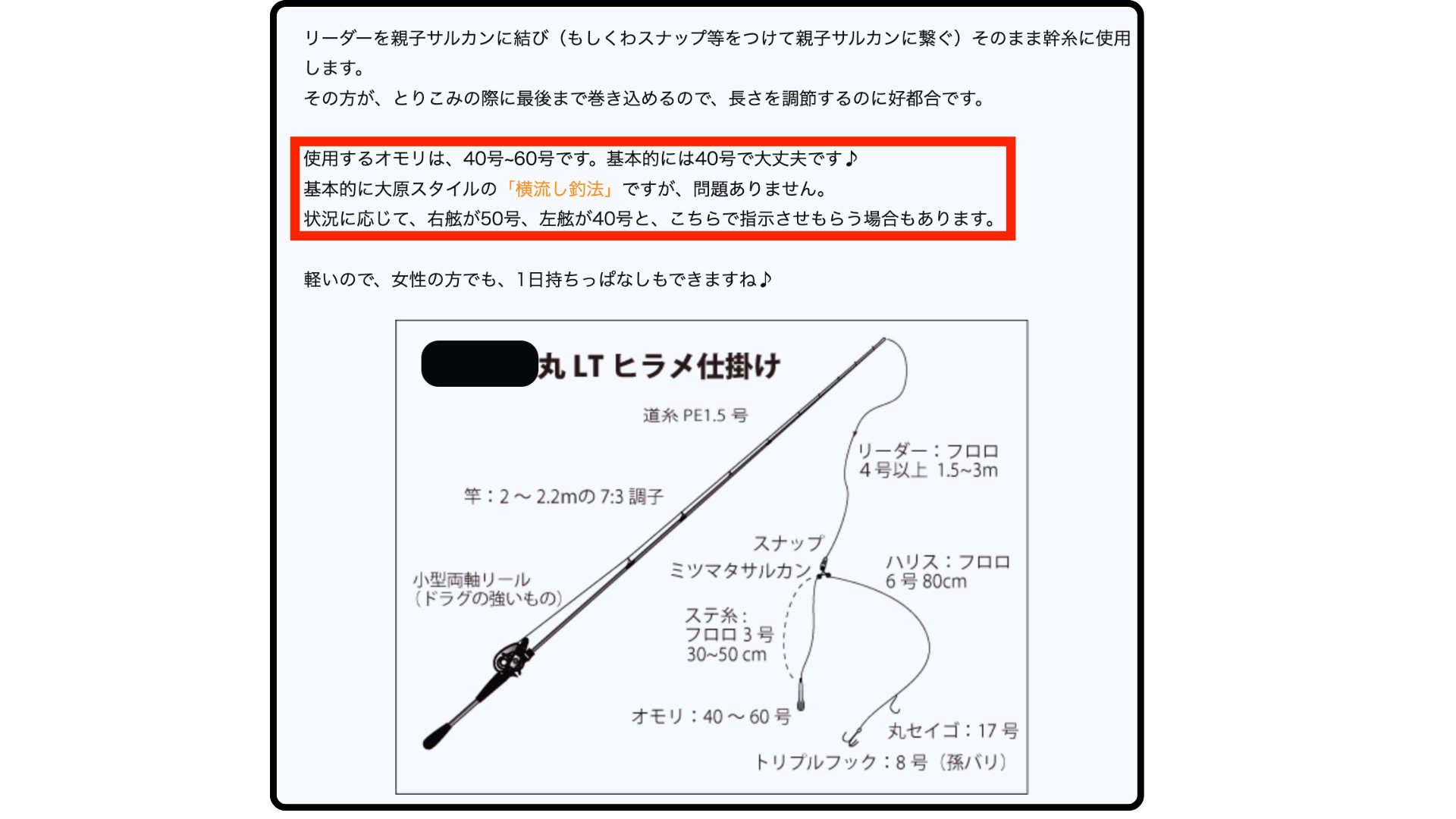

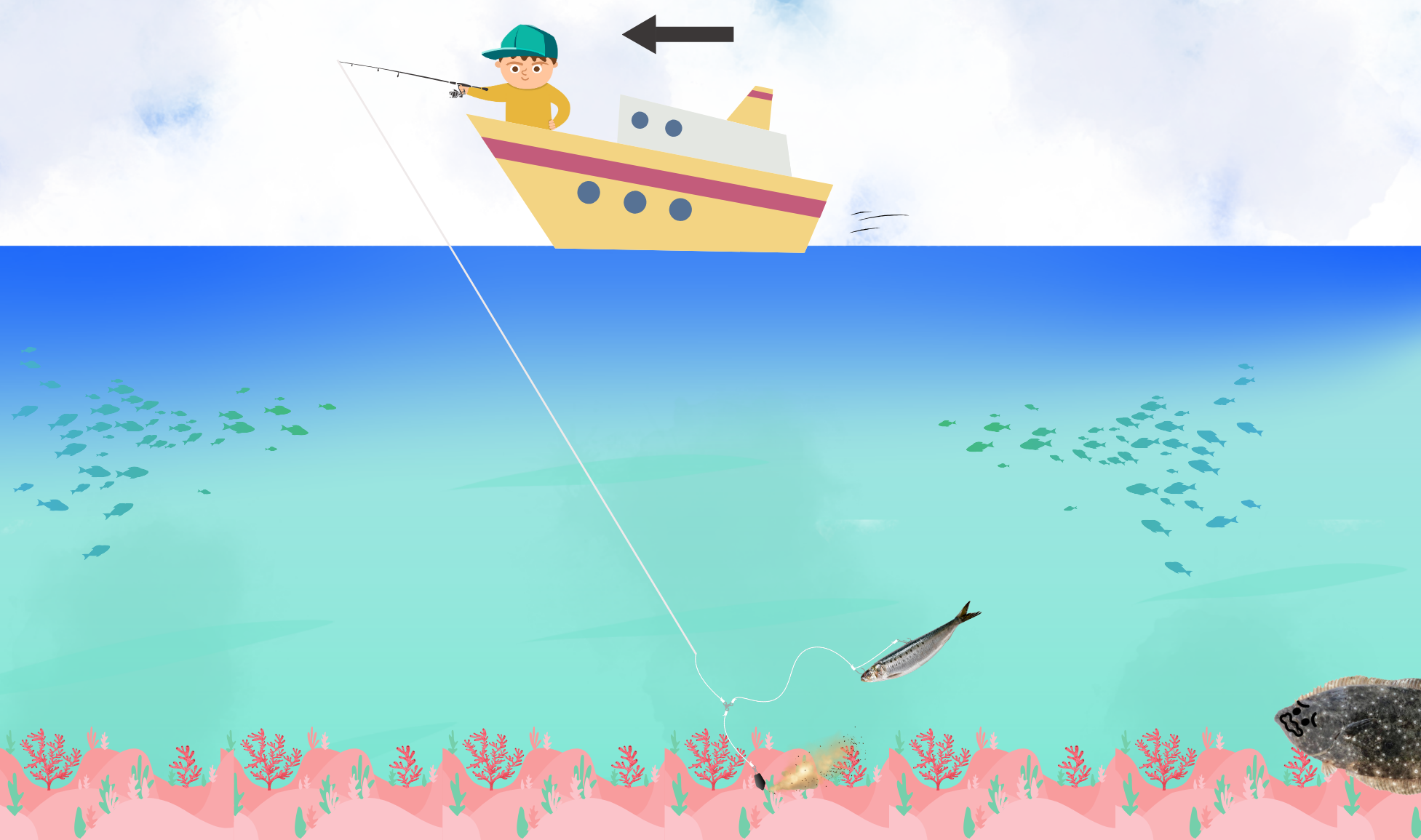

↑親切、丁寧な釣り船屋さんだと、こんな感じで書いてくれています

同じ船に乗っている他の方とオモリの重さを、できる限り統一するのは非常に重要です

5から10号程度の違いなら、あまり問題無いことが多いですが、

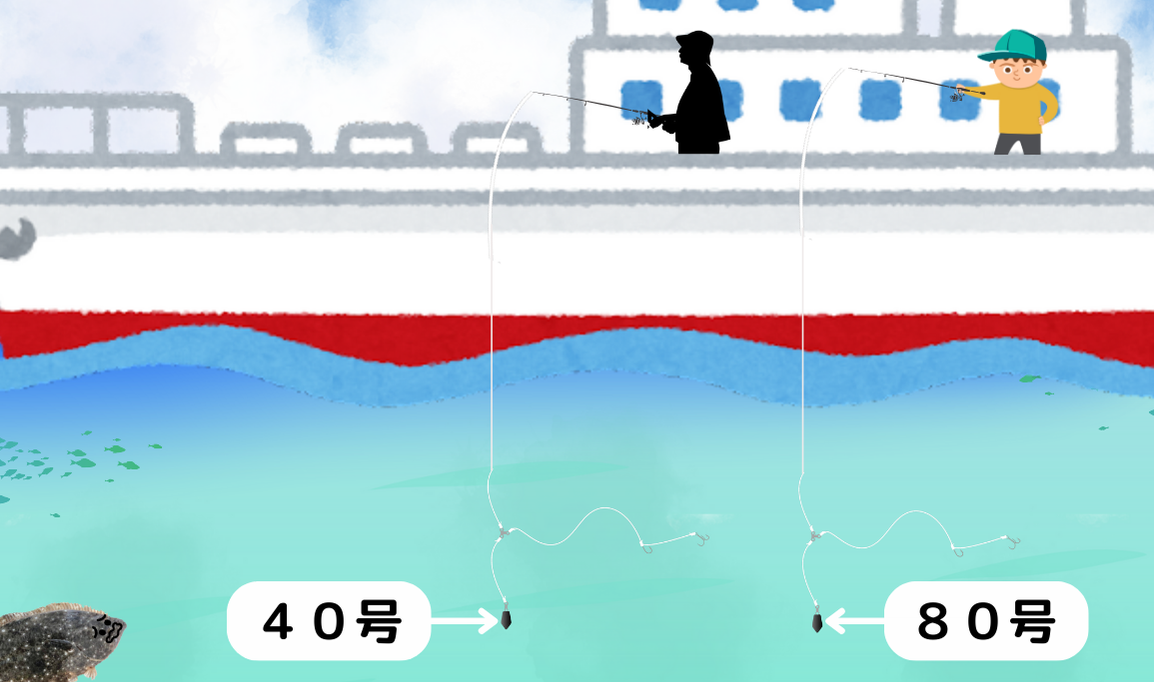

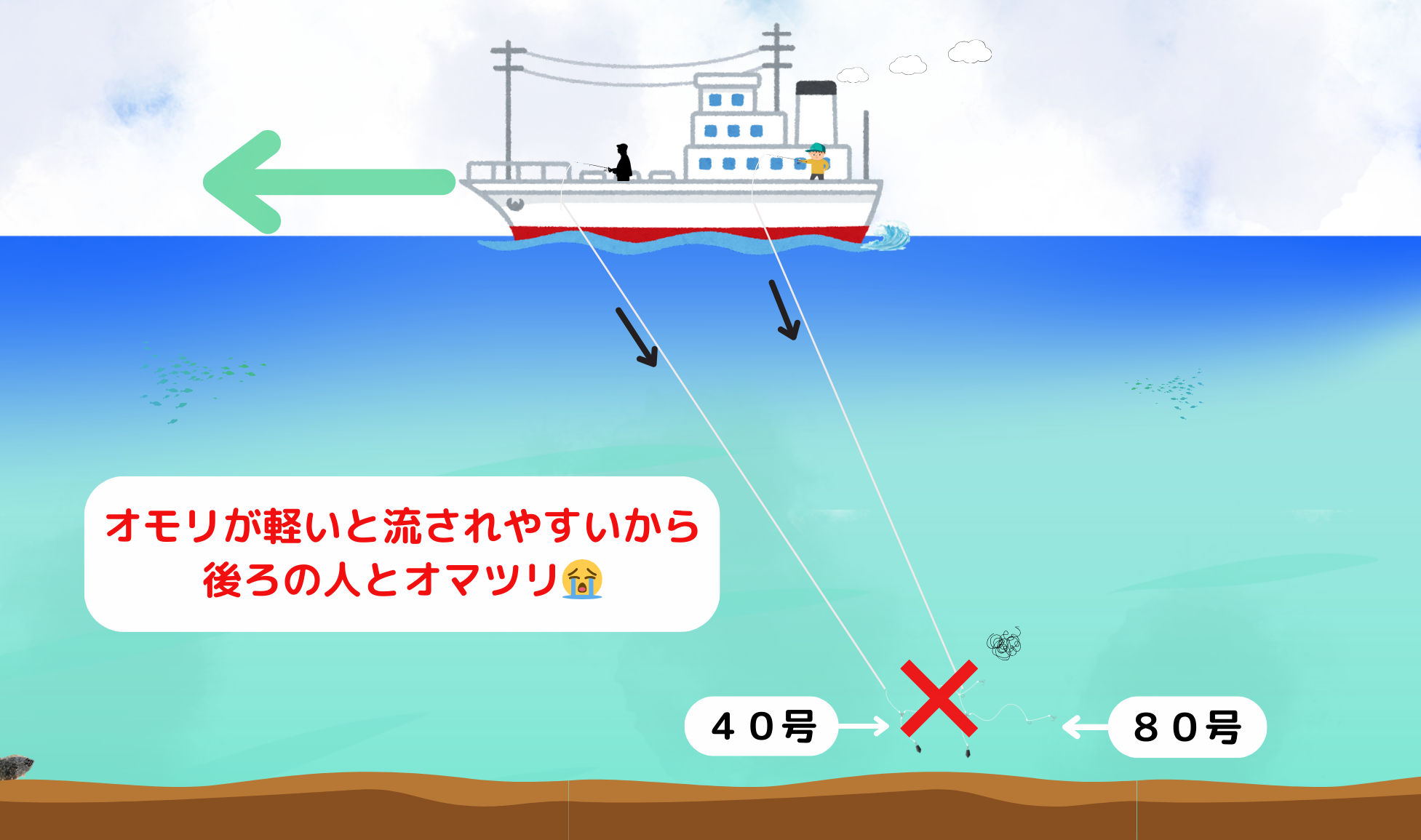

例えば、「隣の人は40号、自分は80号」だとすると、

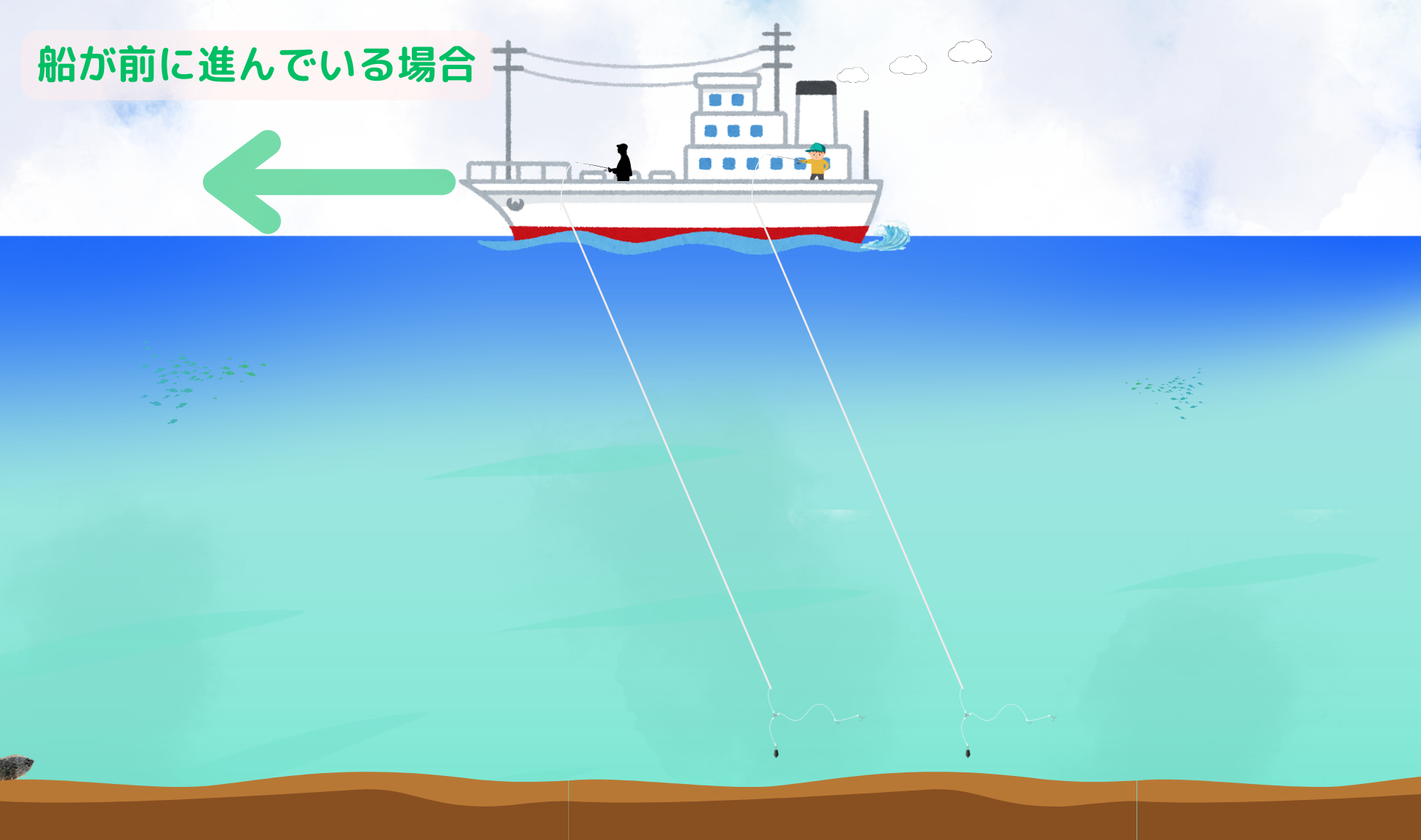

こんな感じで極端に重さが違うと、こんな感じで極端に重さが違うと、仕掛けの沈下スピードや仕掛けが入る角度が違ってきます

潮の流れや船の流され方によっては、

ていう感じで、オマツリが連発する可能性があります

乗合船で他人が多い中、全ての方にオモリの重さを確認するのは難しいですが、周りと見比べて、自分ばかりオマツリする、あるいは、同じ人とばかりオマツリするようなら、その人や隣の方に聞いてみましょう

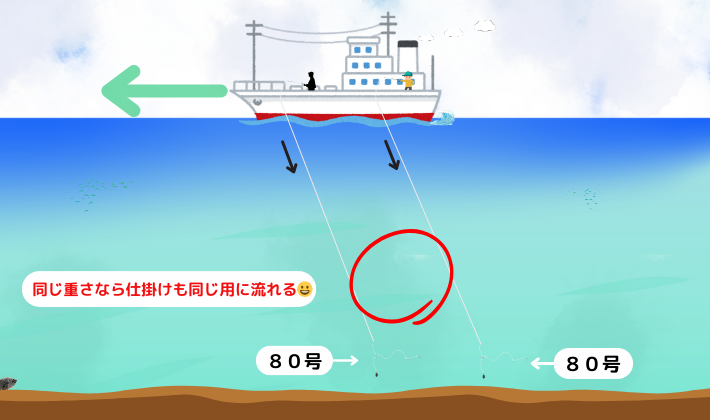

解決策は、周りとオモリの重さを合わせることです

そうすれば↓

こんな感じで、仕掛けの沈下スピードや仕掛けが入る角度が同じになり、お互いの仕掛け同士の距離が一定になって、仕掛けが絡まりにくくなります

まずは周りの人とオモリの重さを周りと合わせてみましょう

②オモリを底に付けない(付けすぎない)

先に言っておきますが、

「オモリを底に絶対に付けるな」ということではありません

例えば、ブログ主が大好きなヒラメ釣りの場合は、生息しているヒラメが底にいるわけですから、投入後は、

「一度必ず着底させてから、少し仕掛けを浮かせて待つ」

このスタイルが基本です

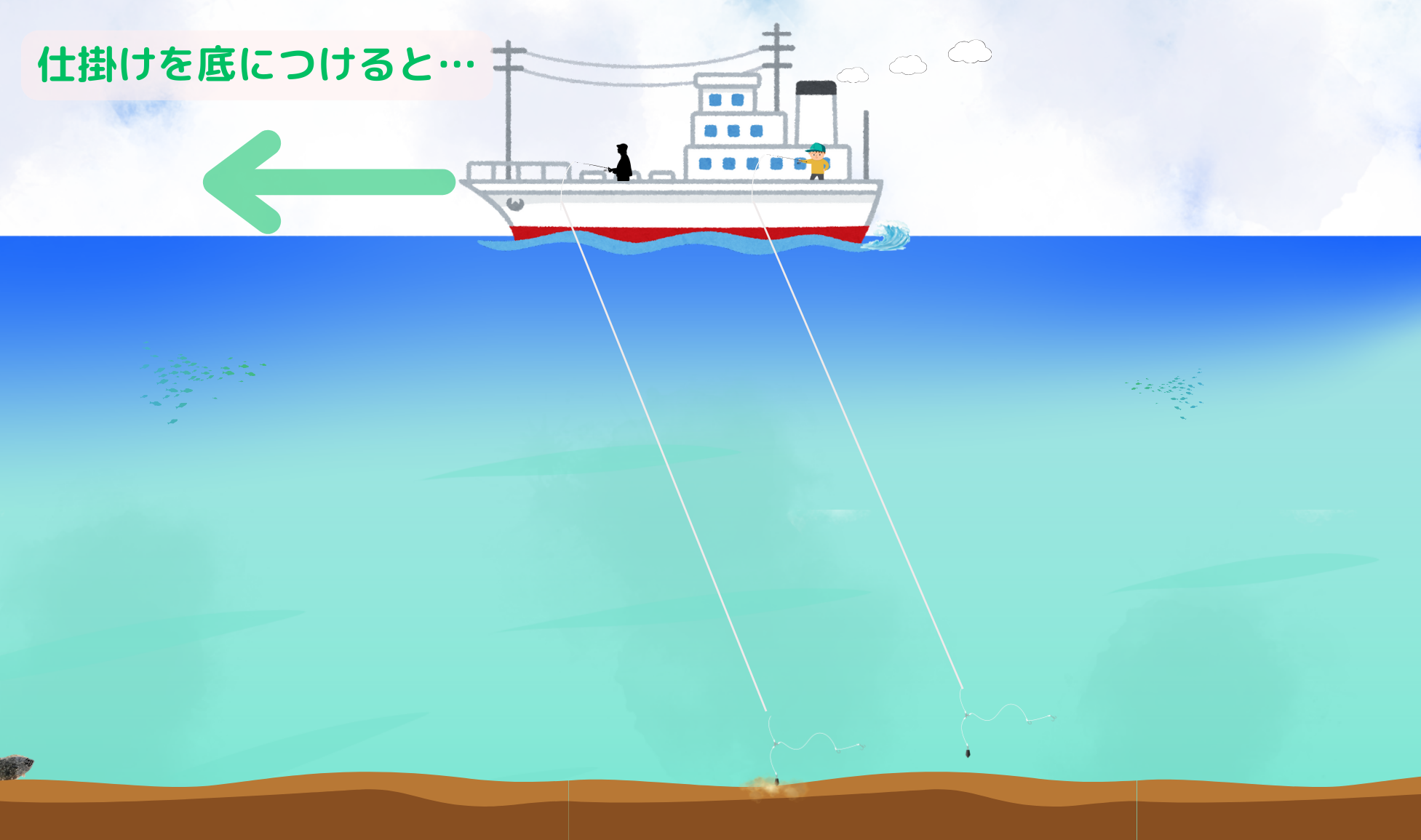

しかし、着底させている時間は、ほんの一瞬です

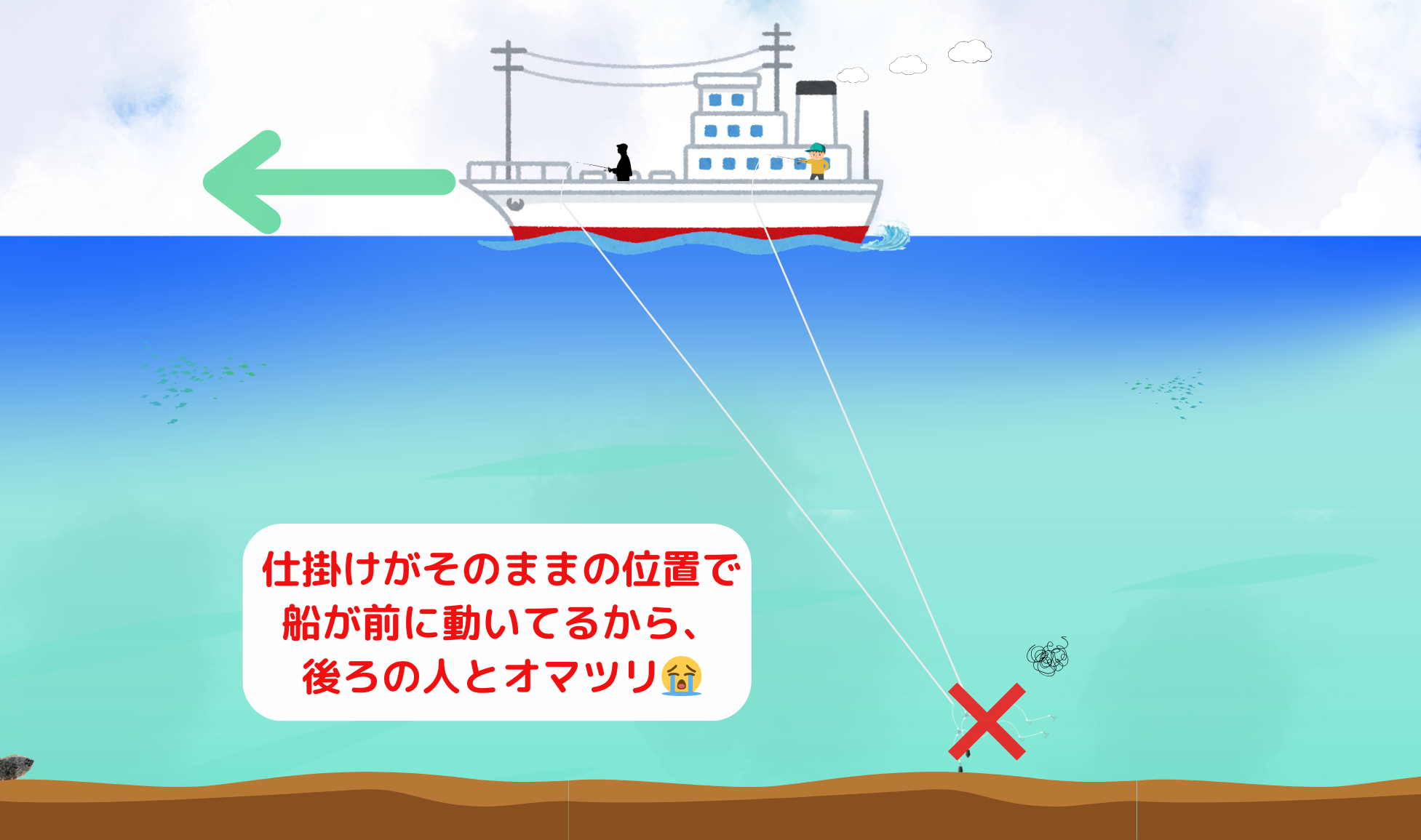

この、着底させている時間が長いとオマツリの確率が高くなります

例えば、こんなかんじで↓

オモリをドーンと着底させたら、しばらくそのままにしてしまっている

これ結構やっている人、多いような気がします

「ヒラメは底にいるから、なるべく底付近を釣ろう」という気持ちはわからなくもないです

半分正解、半分間違いだとブログ主は思います

底につけたままでなくてもヒラメは釣れる

むしろ、底につけたままではヒラメは釣れないと思ったほうが良いでしょう

※この考えについては、また別記事で解説しようと思います

話を戻して、船は潮や風の流れで動いています

潮や風が動かなければ、エンジンをこまめに動かして、強制的に船を流す場合もあります

船は絶えず動いていることを頭に入れましょう

例えば船が前に進んでいる場合↓

オモリが着底しているままにすると↓

仕掛けの位置がそのままで

最初にも書きましたが、

着底させるのが悪いことではありません

着底させたまま(着底させて仕掛けを底でひきずる)だと、自分が原因のオマツリになってしまうということです

まとめ:まずは今すぐできることから

オマツリをする原因というのを色々と解説してきましたが、結構たくさんあって、その日の海の状況によっても違って、それぞれに対策があります

そして、同じ船釣りでも、なんの釣り方(狙いの魚等)なのかにもより、オマツリの対策は変わってきます

1.ラインの太さと種類を統一する

2.仕掛けの投入のタイミングを合わせる

3.タナを揃える

4.周りの釣り人とコミュニケーションを取る

5.ライン(糸)の流れを読む

6.魚がかかった場合は、巻き上げ速度を意識し調整する

7.仕掛けの長さに注意する

8.船の流れている方向や釣座を確認する

9.トラブル時の対応を迅速に行う

今紹介してきただけでもこれだけあります

全て実践するのがベストと思いますが、いきなり全部は無理だと思います

釣りの回数と経験を重ねてくると、徐々に実践できる事も増えていくと思いますが、最初は誰でもオマツリをするものです

まずは今すぐに実践できて効果の高いものから試していきましょう!

ブログ主が思うのが、こちらです↓

- オモリは船指定の重さ(周りと合わせる)

- 仕掛けを底に付けない(付けすぎない)

まずは、この2つを実践すれば、特に自分が原因のオマツリは大幅に減るはずです!

今すぐ実践できることから、ぜひ明日からの釣りで試してもらって、不要なオマツリを防いでいきましょう!

では皆様、良い釣りを!